2021年6月18日更新

「意識不明」とは、外部からの呼びかけや刺激に対し全く反応がなく、目も開かない状態のことです。

交通事故では、頭に強い衝撃を受けたことにより意識を失ってしまうことがしばしばあります。すぐに意識が戻る場合もありますが、そのまま長いあいだ意識不明の状態が続き重体となるケースも見られます。

一般的には、半年以内に意識が回復した場合だと、かなりの回復が期待できるとされています。

この記事では「意識不明の重体」について、弁護士が詳しく解説しています。皆さまの疑問や不安を解消するために少しでもお役に立てば幸いです。

アズール法律事務所は交通事故の被害者を徹底サポート

ご家族が交通事故で意識不明の重体のとき、頼っていただきたいのが交通事故を専門とする弁護士です。

アズール法律事務所は全国の交通事故に対応しておりますので、まずは電話かメールでご相談ください。

目次

意識不明の重体とは

「意識不明の重体」とは、一般的に「外部からの呼びかけや刺激に対し全く反応がなく、目も開かない状態」のことです。

「意識不明の重体」という言葉はよく使われますが、実は医学上の言葉ではありません。そのため医師が書く診断書等に「意識不明の重体」などと記載されることはありません。

医学上は「意識障害」のうちの「JCS」3桁以上の状態、または「GCS」8点以下の状態が、ほぼ「意識不明の重体」にあたるといえます。

※JCS

JCSとは、Japan Coma Scale(ジャパン・コーマ・スケール)の略です。JCSは意識障害の程度を測る基準です。患者さんの覚醒の程度を示すもので、3−3−9度方式とも呼ばれています。

※GCS

GCSとは、Glasgow Coma Scale(グラスゴー・コーマ・スケール)の略です。GCSも日本で広く使われています。おおよそですが、現場ではJCS、病院の治療室ではGCSといった使い分けがなされているように思います。

意識不明の重体になりやすい事故とは?

意識不明の重体は、特に頭に強い力が加わった場合に見られます。

そのため、頭を強く打つような状況、つまり自転車やバイクの乗車中の事故が非常に多いです。また歩行中に自動車で強く跳ね飛ばされた場合の事故もあります。

一方、自動車で移動中に頭を強く打ったという状況はそれほど多くありません。これまでのアズール法律事務所へのご相談の傾向からすると、むき出しのまま頭を地面に打ち付けた場合が多いように思います。

事故直後の対応や治療について

意識不明の重体におちいっている患者さんは、一刻も早く病院での治療をうけなければなりません。救急車を直ちに呼ぶ必要があります。

病院に意識不明の重体の患者さんが運ばれると、まずは呼吸の有無・心拍数や血圧などが測定されます。

そのうえで上記のJCSやGCSの検査を行ない、脳の基本的機能を判定します。

さらにCT画像やMRI画像を撮影します。脳の損傷を調べるためです。

それから集中治療室への入院措置が取られます。血圧や血中酸素濃度などを適正なレベルに維持する措置が行なわれます。

さらに脳圧をコントロールするために頭がい骨を開く手術などが行なわれることもあります。

ただ、脳そのものに対する治療は基本的には行なわれません。脳細胞は一度損傷を受けると再生することが期待できないからです。

意識不明の重体からの回復

意識不明の重体からいつ回復するか…。これはそれぞれの患者さんの状態によって異なります。

もちろん頭を打った時の状況によりますし、また年齢的な差もあります。

ただ、全く意識の回復がない方はそれほど多くはなく、かなりの割合の方が意識を回復されているというのが実際の状況だと思います。

一般的には、半年以内に意識が回復した場合だと、かなりの回復が期待できるとされています。ただ、1年以上たってからの意識回復でも、ほぼ事故以前の状況まで回復した方もいらっしゃいます。

アズール法律事務所に依頼いただいた被害者の方を見ても、あまりに差がありすぎて、一般的にどう、ということは言えません。

ただ、事故直後の状況と比べるとかなりの部分まで回復される方もたくさんいらっしゃいます。

他方、意識が回復しないままの方も一部にはいらっしゃいますので、一概にこうとは言えないのが実情です。

意識不明の重体からの入院治療

一般的に、現在の保険医療のもとでは急性期の病院に長期間入院することはできません。通常は救急車で運び込まれた病院には1か月、長くても2か月程度での転院が予定されています。

そして転院した先の病院でも数か月の入院でまた別のリハビリ病院などに移っていかれる方がほとんどです。

すなわち、

急性期の病院 → 容態が安定した後の治療をする病院 → リハビリ病院など

という転院をされる方が多いのが現状です。

転院に当たっては、一度自宅に戻る必要がある場合など、困難な状況が生まれてきます。アズール法律事務所では、こういった難しい判断についてもしっかりとしたアドバイスをして、患者さんのご家族の支援を着実に行います。

意識不明の状態が続く場合の入院施設

意識不明の状態が続く場合、遷延性意識障害「せんえんせい いしきしょうがい」と診断されることがあります。

「遷延性」とは、ずっと続く、という意味です。意識が戻らない状態が続いているということです。

交通事故でケガをして、遷延性意識障害と診断された患者さんが継続して入院できる施設の一つとして、「療護センター」という施設があります。

「療護センター」は全国に10カ所(2019年現在)あり、交通事故で意識不明の重体になった方などを中心に受け入れています。

病院への入院については、医療費の適切な支出などの観点から、3か月を過ぎるとかなり保険点数が減らされてしまう制度となっています。そのため3か月を過ぎたころからは退院または転院を求められることが多くなるのが一般的です。

そこで、継続してケアを行うため、高次脳機能障害の患者さんを長期間受け入れる専門機関が全国にあります。そのうちの一つが、療護センターです。

現在、全国4か所の療護センターと、6か所の委託病床があります。

療護センター

| (1)千葉療護センター(千葉県千葉市) | (2)東北療護センター(宮城県仙台市) |

| (3)中部療護センター(岐阜県美濃加茂市) | (4)岡山療護センター(岡山県岡山市) |

| (5)中村記念病院(北海道札幌市) | (6)湘南東部総合病院(神奈川県茅ヶ崎市) |

| (7)藤田保健衛生大学病院(愛知県豊明市) | (8)金沢脳神経外科病院(石川県野々市市) |

| (9)泉大津市立病院(大阪府泉大津市) | (10)聖マリア病院(福岡県久留米市) |

療護センターでは数十の病床を抱えているのに対し、各委託病床はそれほど病床の数は多くありません。

また、下記のように申請に特徴があるため、どの施設に申請を出すのかは慎重な判断が必要です。

ご注意ください

療護センターおよび委託病床については、入院の申請を出せるのは一度だけとなっています。一度どこかの療護センターに入院申請を出して却下された場合は、ほかの療護センターにあらためて入院申請を出すことはできなくなります。

このように療護センターに入院申請を出すにあたっては注意が必要ですので、もしご不安ある場合はアズール法律事務所までご相談いただければと思います。

NASVA療護センター・NASVA委託病床一覧

療護センターは自動車事故対策機構(NASVA)が運営する、重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門の病院です。「療護センター」は国内4か所あり、療護センターに準じた治療と看護を行う「NASVA委託病床」は国内6か所に設置されています

加害者との関係について

交通事故の被害にあった場合、多くの場合は加害者から会って謝罪をしたいと言ってくることが多いように思います(逆に全く何も言ってこない加害者もいます)。

加害者と会うかどうか、これは被害者のご家族の判断次第です。会ったからと言って法律上有利になることも不利になることもありません。

ただ、示談や宥恕(ゆうじょ)といった書面にサインした場合は一定の効果が出ますので、こういった書類にサインする場合は慎重に検討された方がよいと思います。

意識不明の重体の治療費など

交通事故で頭部にケガを負い、意識不明の重体になった場合、よほど被害者に過失があると判断された場合を除き、治療費はすべて加害者の加入している保険から支払われます。

ただし治療費といっても様々な項目があり、保険会社がすんなり全ての費用を払ってくれるとは限りません。例えば、違う科を受診する場合や、個室での入院が必要となった場合の差額ベッド代などです。

様々な理由がありますので、もしお困りの場合はご相談いただければと思います。

ただ、治療で入院中には、ご本人の治療費だけでなく様々なお金が必要となってきます。

入院中にかかる費用(オムツ代など)

入院中に、オムツ代やベッド代などを自分で買ったり、病院から請求される場合があります。本来であればこれらは保険会社が全て支払うべきものですが、様々な理由から支払いを拒まれることがあり問題となります。

拒否理由は様々ですので、もしお困りの場合はご相談いただければと思います。

付添する家族の交通費

付添する家族の交通費については、基本的には払ってもらえません。ご本人以外の方の費用については支払いを拒まれることが多いのです。

しかし、意識不明の重体となっている患者さんのご家族が、毎日病院にお見舞いや介護に向かわれるのは一般的な常識だと思います。ですので、弁護士が交渉して保険会社に払わせるケースもあります。

仕事を休んだ分の給与(休業損害)

ご本人が意識不明の重体の場合、ご本人が仕事を休まれた分の給与(休業損害といいます)は保険会社が支払います。

ただ、ご家族の生活費は別問題です。もちろんご本人の給与で生活できればそれでよいのですが、夫婦共働きでご主人が入院されてしまい、奥様が見舞いなどで仕事を休まざるを得ない場合などは困難な問題となってきます。

ここまで複雑になるとなかなか保険会社は支払いに応じませんので、もしお困りであれば弁護士にご相談いただければと思います。

アズール法律事務所では、こういった休業損害に関する問題も多く解決してきました。

慰謝料と後遺障害等級

交通事故の被害でケガをした場合は、加害者側の保険会社から慰謝料が支払われます。

ただし、慰謝料は「後遺障害等級」によって支払われる額が変わってきます。また、保険会社のいうがままではあまり高い額は支払われません。

次に説明する「後遺障害等級」と「3つの基準」をぜひ知っておいてください。

「後遺障害等級」とは、交通事故で後遺障害(後遺症と同じ意味です)が残った場合、その後遺障害の程度に応じて認定される等級のことです。

この等級に応じて、最終的な保険金が支払われることになります。

したがって、保険金を受け取るには、なるべくしっかりとした等級に認定される必要があります。

意識不明の重体で認定される後遺障害等級

意識不明の重体のままの状態が続くと、「遷延性意識障害」という診断名になります。

通常、治療を続けても「遷延性意識障害」が残った場合、下記の等級になります。

「遷延性意識障害」(意識不明の重体が続く場合)・・・別表第1の第1級

| 第1級(別表第1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

|---|

なお、交通事故の後遺障害等級には、「別表第1」と「別表第2」があります。

「別表第1」は後遺障害により介護を要する方が認定される等級です。

「別表第2」は介護はいらない後遺障害について等級を認めるものです。

意識不明の重体が続く場合は、基本的には「別表第1」の第1級に認定されます。

後遺障害等級認定の方法(被害者請求について)

後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」という法律で決められた団体が認定します。

認定してもらうためには当然申請をしなければなりません。この申請には、大きく分けて3種類の方法があります。

| 事前認定 | 加害者側の保険会社が申請をします。保険会社がすべての書類を集めて申請するため、被害者側の手間が省けます。 |

|---|---|

| 加害者請求 (15条請求 ) | 加害者自身が請求をします。ただこの方法は加害者がいったん被害者に支払いをしなければならないため、ほとんど使われていません。 |

| 被害者請求 (16条請求) | 被害者自身で請求を行います。実際にはかなりの手間暇をかけて申請書類を用意しなければいけないため、交通事故専門の弁護士に依頼する場合が多いです。 |

事前認定と被害者請求のメリットとデメリットは次のとおりです。

事前認定

【メリット】相手方保険会社が申請書類を集めてくれるので被害者は楽。

【デメリット】相手方保険会社が何をどう集めたか分からない。ちゃんとやってくれるかどうか確かめることができない。

被害者請求

【メリット】自分でしっかり書類を集めることができる

【デメリット】逆に言うと、自分ですべての書類を集めなければならない

後遺障害等級の申請には、さまざまな書類を集める必要があります。

事前認定では保険会社が書類を集めてくれるので、その点では被害者は楽です。

ただ、保険会社が書類を集めるといっても実際にどのような書類を集めて申請しているのかはさっぱり教えてくれません。保険会社が行なった事前認定の書類を後で見てみると、必要な書類が抜けていたり、ときには「この被害者はこんなに軽い症状である」などといった診断書がついていたりと、被害者に取って不利な申請が行なわれていた事例も見られます。

やはり自分で申請するに越したことはありません。そしてその手続きを弁護士に依頼することで、きちんとした申請ができ、しかも被害者の方の手間も減らすことができます。

等級申請は被害者請求を弁護士に依頼するのが一番である理由がお分かりいただけたでしょうか。

意識不明の重体の慰謝料・賠償金について

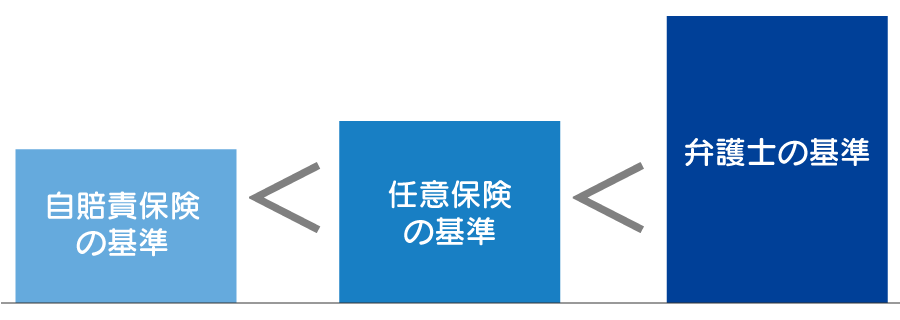

交通事故の慰謝料などの賠償金には

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準

という3つの基準があります。

このうち、自賠責保険の基準が一番低く、弁護士基準が一番高い基準となっています。

したがって、弁護士基準で保険金を受け取ることが一番大事です。

ではどうすれば弁護士基準で一番納得のいく保険金が受け取れるのでしょうか?

まずは基準そのものを見ていきましょう

自賠責保険の基準

まずは自賠責保険の基準での慰謝料(保険金)を見ていきましょう。あくまで上限ですので、実際に受け取る金額は下記の金額を下回ることがあります。

| 死亡 | 3000万円(+120万円) | |

|---|---|---|

| 別表第一 | 第1級 | 4000万円(+120万円) |

| 第2級 | 3000万円(+120万円) | |

| 別表第二 | 第1級 | 3000万円(+120万円) |

| 第2級 | 2590万円(+120万円) | |

| 第3級 | 2219万円(+120万円) | |

| 第4級 | 1889万円(+120万円) | |

| 第5級 | 1574万円(+120万円) | |

| 第6級 | 1296万円(+120万円) | |

| 第7級 | 1051万円(+120万円) | |

| 第8級 | 819万円(+120万円) | |

| 第9級 | 616万円(+120万円) | |

| 第10級 | 461万円(+120万円) | |

| 第11級 | 331万円(+120万円) | |

| 第12級 | 224万円(+120万円) | |

| 第13級 | 139万円(+120万円) | |

| 第14級 | 75万円(+120万円) | |

(+120万円)は入院や通院していた時の治療費の上限です。

意識不明の重体の方が後遺障害等級の認定を受けた場合、多くは別表第一の第1級に認定されますから、自賠責からは上限4120万円が支払われることになります。

任意保険の基準

任意保険基準の慰謝料などの賠償金額は各保険会社ごとに決まっており、その内容は公開されていないため知ることはできません。

ただ、日々保険会社との交渉をしている我々弁護士から見ると、自賠責を少し上回る程度の金額が被害者には提示されている感想を持っています。

弁護士基準

弁護士基準による慰謝料などの賠償金は、自賠責とは異なり上限がありません。

したがって、被害者の方の病状や事故時に受けていた給与などによって大きく差があります。

しかし意識不明の重体の方で別表第一の第1級に認定された方の場合は、おおよそではありますが下記の金額が参考になると思います。

| 別表第一の第1級 | 3億円から5億円 |

|---|

ただし、上記の金額は、病院に払われる治療費なども含まれることから、被害者の方が実際に受け取る金額とは異なります。

参考に、実際に別表第一の後遺障害1級に認定された方に支払われた賠償金の例をご紹介します。

| 項目 | 裁判による賠償額 |

|---|---|

| 治療費(含労災) | 4400万円 |

| 交通費 | 55万円 |

| 入院雑費 | 120万円 |

| 休業損害・付添看護費 | 1450万円 |

| 将来看護費用 | 2億円 |

| 福祉車両・住宅改造費等 | 1500万円 |

| 入通院慰謝料 | 400万円 |

| 逸失利益 | 5450万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 2800万円 |

| 既払 | 5100万円 |

| 弁護士費用 | 3000万円 |

| 合計 | 3億4000万円 |

弁護士が介入すると慰謝料が上がる理由

これは保険会社が本来の慰謝料を払い渋っているとしかいいようがありません。

「弊社基準で最大限配慮しました!」という保険会社の担当者。しかし実は弁護士が介入すればかなりの確率で慰謝料は上がります。保険会社に惑わされてはいけません。

まずは第一歩として交通事故専門の弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士に依頼するタイミング

意識不明の重体の方の場合、入院当初からさまざまな問題が生じます。保険会社によっては、「金額でもめたら弁護士をいれればよい」などという場合もありますが、実際には初めから弁護士が入ったほうが良いケースがほとんどです。

交通事故で意識不明の重体というのは、大変な事態です。いつでもご相談いただければと思います。

弁護士に一問一答

Q. アズール法律事務所の特徴は?

交通事故を専門的に扱う法律事務所だということです。

特に意識不明の重体の方や、高次脳機能障害の方など、複雑な交通事故を多くご依頼いただいております。

Q. 対応できる地域は?

これまで、北は北海道から南は沖縄県まで日本全国からご依頼をいただいています。

依頼者の方とは、私自身が出張して面談させていただくことも多いのですが、最近は電話やビデオ会議での面談も多くなっています(新型コロナの影響もあり…)。いずれにしろ臨機応変に対応しておりますので、まずはご相談ください。

Q. どのように依頼者に接していますか?

アズール法律事務所では、とにかく素早く、かつフレンドリーに、を心がけております。

一度お電話いただければ、事務所の雰囲気もお伝えできるかと思います。

(アズール法律事務所 代表弁護士 中原敏雄)

お電話で無料相談

お電話で無料相談