2020年11月30日更新

交通事故で頭を強く打つと、脳の組織が損傷を受け、脳挫傷と診断されることがあります。脳挫傷ではどんな後遺障害が起こるのでしょうか。その場合の慰謝料は、どのように算定されるのでしょうか。数多くの交通事故を取り扱ってきたアズール法律事務所の中原弁護士に聞きしました。

目次

脳挫傷とはどんなケガ? どんな症状が起こるの?

本日はよろしくお願いします。 早速ですが、そもそも脳挫傷とはどんなケガなのでしょうか?

アズール法律事務所 代表弁護士の中原です。本日はよろしくお願いいたします。

脳挫傷とは、頭部に強い力が加わり、脳組織に損傷を受けることをいいます。衝撃で脳の組織が崩れることを、医学用語では「挫滅(ざめつ)」といいます。脳は非常に柔らかい器官なので、少し頭をぶつけただけでも挫滅してしまうことがあります。

脳挫傷の多くは、脳出血を伴います。交通事故で頭をどこかに強くぶつけた場合、同時に頭蓋骨骨折をしていることも少なくありません。そのほかにも、脳が強く揺さぶられたことで脳の組織が捩れ、「軸索(じくさく)」と呼ばれる脳の神経繊維が引きちぎられてしまう「びまん性軸索損傷」を起こす場合もあります。

では脳挫傷になると、どんな症状が現れるのでしょうか。

中原弁護士(以下中原):一般的には、激しい頭痛、嘔吐、意識障害といった症状が現れます。これは脳からの出血に加えて、挫傷した部位がむくむ「脳浮腫(のうふしゅ)」が起こり、頭蓋骨内の圧力が高まる「頭蓋内圧亢進」になるからです。ほかにも挫滅した箇所によって、全半身麻痺や半身の感覚障害、言語障害、けいれんなどが起こることもあります。時には意識が戻らない重度の障害が残ることもあります。

脳内に「血腫(けっしゅ)」と呼ばれる血だまりがいくつもできたり、脳浮腫が進んだりして、脳を正常な位置から押し出してしまう「脳ヘルニア」になると、生命維持に重要な役割を持つ「脳幹(のうかん)」がダメージを受けてしまいます。すると呼吸障害などが起こり、最悪の場合は死に至ります。

交通事故で脳挫傷になった場合の対処

交通事故で脳挫傷になってしまった場合、まず何をすべきなのでしょうか。

中原:交通事故で頭を打ったら、自覚症状がまったくなくても、必ず脳神経外科を受診してください。脳挫傷では、すぐに自覚症状が現れることが一般的ですが、高齢の方の場合は少し遅れて意識障害などが起こることがあります。とにかく一刻も早く医師の診断を仰ぐことが大切です。

病院では、レントゲン、CT、MRIなどの撮影をしておきましょう。交通事故の加害者側との示談交渉では、事故直後に撮影した検査画像が重要な証拠となります。交通事故から時間が経つほど、事故とケガの関連性を証明しにくくなるので、事故直後に精密検査を受けておくことが大切です。

また脳挫傷の後遺障害の中には、「外傷性てんかん」のように交通事故から数ヶ月経って、初めてわかるものもあります。万が一のことを考えて、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。警察には人身事故扱いにしてもらうことも忘れないようにしましょう。

なるほど。では脳挫傷で病院にかかると、どんな治療が行われるのでしょう?

中原:脳細胞は、一度傷つくと再生することができないといわれています。したがって脳そのものを治療することはできません。交通事故直後の急性期は、脳浮腫を抑える、脳出血を止めるといった対症療法による救命処置が中心となります。脳浮腫や脳出血が悪化した場合は、開頭減圧術や開頭血腫除去術など外科手術を行うこともあります。

ひとまず命の危険が去った回復期に入ると、失われた機能を取り戻すリハビリテーションを行います。脳挫傷の部位によって、失語症、記憶障害、運動麻痺など、出てくる症状は人によってさまざまです。リハビリテーションでどれだけの機能を取り戻せるかも、ケース・バイ・ケースということになります。1年から1年半程度の経過観察が必要になることも珍しくありません。

脳挫傷によって起こる後遺障害には、どんなものがある?

それほど脳に重大なダメージがあると、やはり後遺障害も残りますか?

中原:後遺障害が残るかどうかは、事故の状況、年齢、損傷が加わった部位の状況などによって大きく変わってきます。交通事故にあう前とほとんど変わらない状態に戻ることもあれば、かろうじて命が助かっても意識が戻らない「遷延性意識障害」いわゆる植物状態になることもあります。

具体的にどのような後遺障害の可能性がありますか?

中原:脳挫傷による深刻な後遺障害のひとつに、高次脳機能障害があります。高次脳機能とは、見たことや聞いたことを記憶したり、感情をコントロールしたりといった、脳の高度な活動のことです。生命を維持する以外の、脳の機能と考えておけばいいでしょう。それが失われてしまうので、社会復帰が難しくなります。

ほかにも脳挫傷では、半身不随や手足が動かなくなる「運動麻痺」、手足にしびれが残ったり感覚が失われたりする「知覚麻痺」、脳の誤作動によって発作を起こす「外傷性てんかん」など、さまざまな後遺障害が出ることがあります。脳はそれだけ、人間にとって重要な器官なのです。

高次脳機能障害について、もう少し詳しく教えてください。具体的にはどんな症状があるのでしょうか。

中原:高次脳機能障害の代表的な症状は、以下の通りです。

- 新しいことが覚えられない「記憶障害」

- ひとつのことしに集中できない「注意障害」

- 計画を立てて段取りよく行動できない「遂行機能障害」

- 感情や意欲をコントロールできない「行動情緒障害」

- 言葉が出なくなってしまう「失語症」

- 見たものが何なのか判断できない「失認症」

- 環境になじめずストレスを感じてしまう「社会適応障害」

- 交通事故に遭う前とは性格が別人のように変わってしまう「性格の変化」

高次脳機能障害は、外見からは分からないことがほとんどです。そのため周囲の理解を得にくいという特徴もあります。

高次脳機能障害は、きちんとした検査をいていかなければ、のちのちの保険金に大きな影響が出てきます。どういった検査をすべきか、いつ検査をすべきか、医師にどういって検査をしてもらうか、こういった高度な判断が必要です。

我々アズール法律事務所では、こういった適切な内容、時期等をアドバイスすることで、できる限り患者さんの保険金を大きくする活動をしています。

では、外傷性てんかんには、どんな症状があるのでしょうか。

中原:てんかんは、突然意識を失う、けいれんを起こすといった発作の出る病気です。脳は微弱な電気信号で、体の各部に指令を伝えていますが、その電気信号が異常に発信されることで体がコントロールできなくなった状態がてんかんです。

交通事故による脳挫傷などがきっかけで、てんかんの発作を起こすようになる場合があります。脳が傷ついたことによるてんかんなので、「外傷性てんかん」と呼ばれています。

てんかんもかなりどういった検査をすべきかが重要になってきます。ぜひ弁護士に一度ご相談いただければと思います。

脳挫傷を負うと、どの後遺障害等級に認定される?

脳挫傷での後遺障害は、どの後遺障害等級に認定されるのでしょうか?

どんな後遺障害が残っているかによって、認定される後遺障害等級は変わってきます。後遺障害の症状別に一覧表にしましたので、ご参照ください

遷延性意識障害

| 1級1号(要介護) | 神経の機能や精神に著しい障害があり、常に介護が必要 |

高次脳機能障害

| 1級1号(要介護) | 神経の機能や精神に著しい障害があり、常に介護が必要 |

| 2級1号(要介護) | 神経の機能や精神に著しい障害があり、随時介護が必要 |

| 3級3号 | 神経の機能や精神に著しい障害があり、仕事に就けない |

| 5級2号 | 神経の機能や精神に著しい障害があり、簡単な仕事以外はできない |

| 7級4級 | 神経の機能や精神に障害があり、難しい仕事はできない |

| 9級10号 | 神経の機能や精神に障害があり、就ける仕事が制限される |

外傷性てんかん

| 5級2号 | 神経の機能や精神に著しい障害があり、簡単な仕事以外はできない |

| 7級4級 | 神経の機能や精神に障害があり、難しい仕事はできない |

| 9級10号 | 神経の機能や精神に障害があり、就ける仕事が制限される |

| 12級13号 | 体背の一部に頑固な神経症状がある |

四肢麻痺、半身不随

| 1級1号 | 高度または中度の下半身麻痺で、食事・入浴・排泄などの介護が常に必要 |

| 高度または中度の下半身麻痺で、食事・入浴・排泄などの介護が常に必要 | |

| 2級1号 | 中度または軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・排泄などの介護が随時必要 |

| 中度の下半身麻痺で、食事・入浴・排泄などの介護が随時必要 | |

| 3級3号 | 軽度の四肢麻痺があり、仕事に就けない |

| 中度の下半身麻痺があり、仕事に就けない | |

| 5級2号 | 軽度の下半身麻痺があり、簡単な仕事以外はできない |

| 高度の片足麻痺があり、簡単な仕事以外はできない | |

| 7級4号 | 中度の片足麻痺があり、難しい仕事はできない |

| 9級10号 | 軽度の片足麻痺があり、就ける仕事が制限される |

交通事故による脳挫傷の後遺障害で、受け取れる慰謝料の相場は?

後遺障害の内容によって等級も変わってくるのですね。ということは、慰謝料の金額も変わってくるのですか?

中原:もちろん等級によって慰謝料は変わってきます。ただし、等級とは別に、金額に大きく影響を与えることがあります。

それは、どの基準で慰謝料を計算するか、ということです。

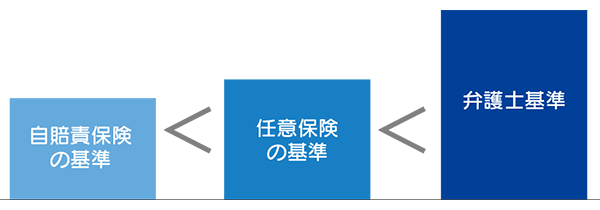

じつは慰謝料の金額を計算する基準として、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

自賠責保険は必要最低限の補償をするものなので、3つの基準の中では一番低い金額になっています。

他方、任意保険の基準は、保険会社内部での慰謝料の基準です。多くの場合、自賠責と同じか、少し高い程度の基準が使われているようです。

そして一番高い基準が弁護士基準です。弁護士が介入することで、時には何倍も慰謝料が上がることがあります。

どうしてこういった不思議な制度になったのか、それは分かりませんが、現実的に保険会社が支払いを渋っているのは明らかな事実です。

さらに、交通事故で被害者が請求できる賠償金には「後遺障害慰謝料」以外に「入通院慰謝料」「休業損害」「逸失利益」などがあります。それらを含めた賠償金の総額では、もっと差が大きくなります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |

| 2級(要介護) | 1203万円 | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準

ほかにも受け取れる賠償金があるのですね。ではまず入通院慰謝料についても、詳しく説明していただけますか。

中原:入通院慰謝料は、交通事故でケガをしたことに対する慰謝料です。ケガがある程度よくなって、これ以上治療を続けても改善が見込めないとなった状態を「症状固定」といいます。その時点で残っている後遺症に対して支払われるのが「後遺障害慰謝料」です。入通院慰謝料は、症状固定になる前の状態に対する慰謝料だと考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

これも保険会社と弁護士とでは算定する基準が異なります。

では、休業損害というのは?

中原:交通事故によって仕事を休んだ場合は、「休業補償」が受けられます。会社員の場合は、何日仕事を休んだかによって、その間の給料が補償されます。もちろん自営業でも、日数分の収益を補償してもらえますし、専業主婦でも休業補償は請求できます。

逸失利益についても教えてください。

中原:後遺障害が残ってしまい、以前と同じ仕事ができなくなってしまったとします。その場合は、得られなくなった収入を「逸失利益」として請求できます。事故後の一生分の収入ということなので、被害者の方の年齢や年収によっては非常に大きな金額になります。まずは弁護士に相談することを考えましょう。

交通事故で脳挫傷になったときに、気をつけるべきポイント

ほかに気をつけておきたいポイントはありますか?

中原:交通事故で頭を打ったら、絶対に自己判断で「大丈夫」と思わず、すぐに脳神経外科を受診することです。その時点ではどんなケガをしているのか、後遺障害が出るかどうかは分からないでしょう。しかし最悪の状況を考えて、検査をしてもらうことが大切です。

病院では必ず、事故直後のレントゲン、CT、MRIなどの画像を撮ってもらってください。事故直後の画像がないと、万が一後遺障害が残ったときに、事故との関連を証明するのが難しくなってしまいます。

脳挫傷の後遺症では、高次脳機能障害を起こすことが珍しくありません。しかし高次脳機能障害は、どの程度の証拠が揃っているかによって、認定される等級が違ってくることも多いのです。正当な後遺障害等級に認定されるためにも、事故直後からきちんと証拠を集めておきましょう。

後遺障害等級によって、受け取れる賠償金にも差が出てきます。少しでも多くの賠償金を受け取るためにも、早めに交通事故の経験豊富な弁護士に相談してください。交通事故の直後から弁護士が入っていれば、証拠の取り逃しも少なくなります。

なるべく早めに弁護士さんにに相談ですね。よく分かりました。今日はありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

アズール法律事務所は交通事故被害者の方の相談は無料です。ぜひ気軽にご連絡ください。